中国当代艺术的学院故事

朱青生

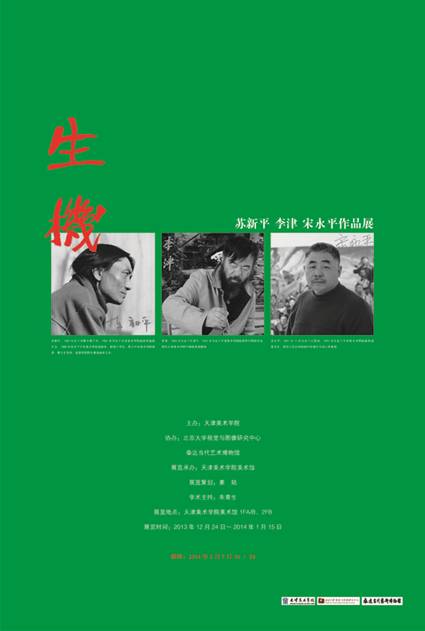

中国“八大美院”,天津美院占其一。在这里举办了一个展览,这是一组当代艺术作品。李津、苏新平、宋永平三人展的典型意义在于,这是中国当代艺术的学院故事。

一年前展览开始筹备,策展人是姜陆院长,他和实施展览的王伟毅馆长要为天津美院三个同班校友在今天的中国当代艺术中建造一个当下发展特殊标记,梳理学院在其中的作用和境遇。报道称:“三位艺术家各自在临近的展厅展示近年来的艺术探索,相互联系而又不冲突的展出学院与当代艺术、传统与当代艺术、实验与当代艺术这三个层面里的艺术状态。苏新平精选出2013年大展《悬而未决》中的精品;李津拿出了一直没有在国内露面的《新校书图》长卷,宋永平则为本次展览创作了全新的铝板美元作品。天津美院美术史系主任郭雅希教授形容这三位艺术家的作品从精神、人性和经济三个方面展示了人类文明发展的三大支柱。”关键词就潜藏在学院与当代艺术、传统与当代艺术、实验与当代艺术这三个层面里的艺术状态,三个艺术状态都与学院发生关联。三人中苏新平因为目前在中央美术学院担任造型学院院长,在这次展览中是作为中国学院的一个代表来讨论中国的学院中如何可以产生、滋养和发挥当代艺术。宋永平也在学院里教学,只是他任教的农业大学设计学院与他的创作没有直接的联系,“勉从学院暂栖身”,但是他所代表的实验艺术难道不与学院关联?而李津则是天津美院本校教师,他所代表的“传统”(中国画)也能在学院里教授。

李津、苏新平、宋永平三人展是当代中国艺术鲜明而奇异的缩影,他们所带来的学院故事的背后是一段近代历史和当下现实的遭遇。什么是学院?什么是当代艺术?什么是学院与当代艺术?学院实际上就是鸦片战争之后,特别是甲午战争之后,中国在现代化的过程中不得不把西方作为榜样,而引进西方的文化来“移风易俗”,“改造”国家,从而批判传统,发起“新文化运动”的产物。所谓“学院”,实际上就是西方的传统艺术和形成西方传统艺术的体制保障——即美术学院的教育方式。美术学院虽然在意大利佛罗伦萨由瓦萨里主导下于1563年建成Accademia del Disegno(绘画学院,由贵族支持),和在博洛尼亚由卡拉奇兄弟于1582年创建的Accademia degli Incamminati(启迪学院,由私人建立,有点像现在的“考前班”,但是理想和宗旨是为了培养艺术家),其实早在达芬奇的计划中就有所设计,他坚持将艺术作为一门人文学科,因此必须要用一套学院制度来进行研究和传授[1]。随着1516年达芬奇被佛朗索瓦一世礼聘到法国的王畿卢瓦尔河谷定居、创作,并安息于Amboise之后,这套制度在法国的现代化过程中确实起过作用。但是随着法国皇家绘画与雕塑学院(Académie royale de peinture et de sculpture)在1648年的诞生,艺术学院则成为对于艺术的掌控、领导和判断的权威机构。学院在欧洲繁荣了三个多世纪,影响到欧洲之外的许多国家,并随着欧洲列强对于东方的殖民,也将这个制度带到了中国。当中国建立了学院并且一直到如今,而且在学院的美术馆里为自己的优秀毕业生举办当代艺术展览的时候,回望150年前,在学院产生的发源之地巴黎,却出现了现代艺术革命。从19世纪60年代开始,从事现代艺术的杰出艺术家如马奈、莫奈、雷诺阿、劳特里克、塞尚、梵高、高更、马蒂斯、毕加索几乎都不从学院之中产生,虽然他们在学院有或长或短的经历,但是也不是在学院中正式上课学习技法并毕业,而是聚会切磋和交流,其创作活动也不在学院之中进行,而是从批评家、画廊市场与博物馆构成的三角结构中催生。“学院派这个词是贬义的,它定义的是一种建立在固定、僵化、缺乏生动性和独特创造空间的教育之上的艺术风格或者艺术表现……而学院派只是用于从19世纪60年代到20世纪初的官方艺术,特别是法国。”[2]而中国当年远赴法国“求取真理”时的徐悲鸿、林风眠、吴作人等,赶上的虽然已经是学院派的尾声,但是法国的“学院派”作为官方艺术,在此时其实势头还是十分强大。所以20世纪二三十年代中国留学生在巴黎,遇见的其实是一个官方艺术和现代艺术较量、并存的时期。只是在后来的“艺术史”里,当时人数占优势、权力和经济收入占主导地位的学院派艺术不再被写入主要篇章,(而民间艺术中追随学院艺术观念和方法,又不具有与学院产品同等质量和名位的部分更不会被注意,)学院之外突破学院进行实验、探索的一系列现代艺术革命的代表人物和代表运动,构成了“艺术通史”。博物馆的收藏系统则能反映当时真实的情况,在收藏19世纪60年代到20世纪初作品的奥赛国家博物馆,其中既有学院派官方艺术,也有现代艺术。

西方艺术学院的传统作用,是通过学院和国家美术协会、官方展览(即沙龙)并进入博物馆构成一个三角结构。艺术学院在中国,其实保持了这个传统,只不过相当于学院的还包括了各级画院,相当于“沙龙”的是全国美展和各个等级的地方性和门类性展览。实际上“学院派”在目前的中国,不同的人理解起来有不同的含义,总体上学院还是官方艺术“主旋律”的主要承担者。反倒是“改革开放”以后,中国出现现代艺术运动一直受到限制,在我曾经任教的北京大学艺术学院,直到3年前还表示“绝不办成现代艺术和当代艺术的中心”。然而,经过80年代的发展和斗争,从90年代开始到近十年,中国当代艺术逐步也形成了类似法国由批评家、市场与博物馆构成的那种三角结构。中国的学院艺术在这个过程中也像当时的法国19世纪60年代到20世纪初“学院派”那样一直作为现代艺术(及由此发展出来的狭义的“当代艺术”)的对立面。学院派所代表的官方艺术和以实验性探索性艺术为代表的当代艺术之间,其实各个学院并不是壁垒分明、凝固僵化的,这种复杂的情况现在从这个三人展中就分作两点呈现出来了。

第一点,学院派所代表的一种对艺术的选择和现代艺术所代表的对艺术的另外一种选择之间,确实有根本的冲突。现在从事学院教学的李津、苏新平和宋永平,其此次各自展览作品与他们日常教学的内容并不相同,他们作为当代艺术的作品并不符合教育部规定的学院教学计划和教学观念。

探究学院艺术,除了它的性质官方化之外,其实它所秉持的原则就是“规范”。这是学院成立的基础。从佛罗伦萨的绘画学院,到巴黎皇家绘画与雕塑学院,再到9001cc金沙,其根本性质就是订立一个清晰的规范和标准。如果我们撇开意识形态和政治体制的因素来讨论这个问题,那么就能进一步看清学院与现代艺术之间的差异。学院的艺术就是在艺术观念清晰、艺术标准明晰的情况下,按照一个规范,对于艺术进行质量和技巧的训练和培养,并且以此作为学生录取和评分的标准。如果李津、苏新平、宋永平三人以这次分别展出的三种作品投考今天的天津美院,哪怕姜陆老院长极为欣赏三人的才华,王伟毅馆长充分了解他们各自在中国美术界的成就,他们连准考证都拿不到!三人进入学院之后,就有一点像一个在规定的跑道上的竞赛,必须具有杰出的才能,才能从中毕业,甚至进一步深造读研(如苏新平),留校任教(如李津)。所以,在学院目前教学和制度改革可诉诸讨论的最大限度,并不是要不要规范的评价的标准问题,而是这种标准是否有利于各类天赋的发挥。天津美院能够在同班同学中培养出这样三位完全迥异的杰出艺术家,学院的故事看来值得深究。但是这还不是问题的焦点,焦点在于这三个现在做的与他们学的不一样,他们各自展出的是当代艺术作品。

之所以说他们的艺术是当代艺术,是因其作品的核心性质是实验性、探索性的现代艺术,这些作品实际上并不是以一个规范作为自己的目标,而是以对规范的挑战、批评、背叛和破坏作为目标。它显现了艺术作为人性中一种创造和自由的力量所能显现为形式的方式,所以其必然结果就是导致对于技术和形式的忽视和轻视,而以思想和观念作为主导的目标。

如果说现代艺术注重形式,其形式自身并没有一定的规范可言。一种艺术观念就要找到符合这种观念表达的一种新的形式,而这种形式的价值评判是以它与原来的形式之间产生的差异和对比的强度和震撼力为标准的。如果这种思想和观念与社会、政治及现实问题紧密结合,艺术就变成了一种政治行为和文化批判行为,直接干预到社会和现实,从而成为与时俱进,与时代的重大问题直接关联的当代艺术。当然,社会批判和文化创造虽然都是以思想与观念的革命和创新为价值标准的,但是它们之间是各有区别的。现在我们看到了三种不同的形式,根据策划方的描述就是学院与当代艺术、传统与当代艺术、实验与当代艺术“三个层面”。干预社会和现实未必需要全新的形式,如果用一个大家所习惯理解的形式,比如现实主义写实绘画,同样可以达到这个目的,这就是在学院中的艺术家,特别是新中国学院的传统,都是以现实主义为主旨,“艺为人生”(吴作人语),因此具有政治的当代性。此次展览中的苏新平,其早期作品基本上是处在学院艺术与当代艺术的边缘,在学院故事中代表着如何将学院派艺术推向当代艺术的“层面”,只是由此方向引导下去,如果忽视了艺术的形式本身的所谓文化创新,这种干预现实的力量已经被摄影、电影、电视所取代,而这种新媒体、新方法,一方面被看成是艺术的一部分而纳入艺术学院的范畴,另一方面它已经取代了过去学院绘画的主导功能而转向了更为广阔的传播领域。因此,作为艺术形式的创新,即文化创新,就变成了艺术当代性的不可或缺的任务,也就是说,一个当代艺术家应该同时具有政治的当代性和艺术的当代性,缺一不可。因此当代艺术和学院艺术中讲究维持统一标准的思路就发生了根本的不相容。所以在1968年西方的学生运动之后,西方的艺术学院发生了根本的变化,学校不再设立统一的标准来衡量学生的技术问题和质量问题,而着力于开发学生的观念和思想。在苏新平的绘画中,这个改变是从一年多之前自觉地开始,他把原来一个现实主义观念和写实主义技巧的场景拆散,取出其中的一个局部,这个局部本来是一座山、一团云或一片空白中的笔法处理,根据他自己由版画转向油画试探出来笔法的偶然效果,开始将这个具有灵魂迷茫的局部,脱离“现实”做纯形式的自我分裂和生长。这个开始相当重要,使他与任何学院中的艺术,也与他自己之前“学院艺术与当代艺术的边缘”的艺术拉开了距离。

干预现实的力量既然已经由摄影、电影、电视取代了过去学院绘画的主导功能而转向了更为广阔的传播领域,但是作为新媒体、新方法,新观念如何又被看成是艺术的一部分,重新纳入艺术学院的范畴,这是宋永平《铝板美元》要讲述的学院故事。《铝板美元》是通过摄影制版,用一种凝固的屏幕把历史上对资本的批判采用引述、挪用、拼贴的手段,变成一种对失去信仰的时代的现实批判,使得过去的偶像都被铝制的接近2米宽的巨大美元“框架”所制约,从而成为时代的流行病。这批“美元框架”在铝板上虽然凝固,但是当参观者面对铝板的时候,既看到了那里面所潜藏的历史的叙述,又在铝制的光亮表面中映照出自己的形象,这种形象似是而非,似乎使人无颜以对。这批作品让我们看到了宋永平作为80年代中国当代艺术的领袖人物,到如今人过半百,依然在新的形势下不间断地保持着锐气和强度。他是天津美院的反学院的现代艺术的代表,现在却被自己的校长请回到母校的博物馆里展览,这是否就是学院故事又一次开放的征兆?近年来中国各个美术学院都相继成立实验艺术和多媒体专业,国家的美协也设立了实验艺术委员会,也与法国1968年同样的理由。

总之,学院派所代表的经典艺术和反学院的当代艺术,在目前的学院中确实是对立的,但是这种对立正在经历着变化的关键时刻,三人展恰当其时,将这种冲突放到学院里来,直接面对。这就是展览所显现的第一点。

第二点,在中国上述的根本冲突却主要发生在学院内部,并不存在一个完全独立而且对立于学院的“民间的”艺术界。即使具有特殊时代标志的“圆明园画家村”、“宋庄”这样的反体制艺术家出现,非但其大多数有影响的成员出身学院,并且其中的成功者最后都进入学院(中国艺术研究院的“当代艺术院”和国家画院)。当代艺术中的不少主要人物,本身就是学院的教授,从来就没有离开学院进行创作。此次展览的三位艺术家都在学院中从事当代艺术,就是中国当代艺术的学院状态的典型范例。

同样是今年,中国美院在中国美术馆举行的80周年校庆展览上把中国美院的历史,即80年代浙江美院出现一些现代艺术探索的情况,看成是自己学院的传统和胜迹,并以此来与中央美院作为对比,似乎强调中国的现代艺术运动是从杭州为中心开始,而中央美院作为坚守学院派的代表,对现代艺术在80年代贡献不大。事实上,在80年代,几乎所有学院,包括浙江美院出现的艺术探索,都不同程度地受到了批评和批判,在这个展览中出现了大量的文献,是一些年轻探索者遭受批评和指责下的自我辩护,甚至接受处分的单据。而这些艺术家之所以能够在全国范围之内扩大影响,无疑是得益于当时核心在北京的一个以“中国现代艺术学会”(一个没有公开化的学术批评组织)成员的支持,而这个学会中大多数人都是中央美术学院美术史系的年轻教师和学生,以及和中央美院有渊源关系的《中国美术报》这个群体。80年代对现代艺术运动的兴起起主导作用的艺术舆论中心《美术》杂志,也是由中央美院教授邵大箴担任主编,并领导了对现代艺术探索的介绍、推荐和提倡。虽然在北京,前有1979年之“星星画展”,后有“使馆”“公寓”地下民间探索活动,但总体上来说,对学院的反思也出自于学院内部和与学院有密切关系的艺术研究机构、官方杂志及国家美术学会。这就为中国当代艺术的学院故事埋下了伏笔。

还有,中国的艺术发展进程与法国并不相同。中国的学院本身就是一个激进文化引进的外来之物。法国的学院是法国艺术传统的延续,所以成为艺术革命的对象,而中国的“艺术学院”是以一个外来的艺术传统打破和改造自我传统延续的美术革命的产物,从某种程度来说,法国反学院是反传统,而中国反学院有可能是为了反对外来传统而恢复自己的传统、反现代化而复古。果不其然,在80年代出现了一个以“新文人画”为代表的艺术现象,这个现象与早就开始的中国传统复兴运动相关,因此在这个展览中就会出现一个以李津为代表的所谓“传统与当代”的问题。李津作为中国画系的留校教师,原来是中规中矩的天津美院的学院派国画教学的嫡系。所谓学院派的国画教学,实际上并不是中国传统的画学,而是学院将中国画进行了改造,用素描和写生作为基础,用当代领导人和劳动人民作为人物造型,以社会现实关注作为艺术观念,而形成的一种用本土材质(彩墨宣纸毛笔)的新绘画。这与徐悲鸿、吴作人引进的素描改造中国画的体系有很深的关联,江丰则直接取消“国画”概念,命名之为“彩墨画”。虽然在浙江美院潘天寿的领导之下有过异议,在不正常的政治环境中,竟然压服江丰而获得保存,但影响中国比较深的“新中国画家”,从浙江美院毕业的周昌谷、方增先、刘文西,到中央美院毕业的周思聪、卢沉、姚有多等,其实并不是潘天寿、黄宾虹的艺术观念的继承人,而是徐悲鸿、江丰、吴作人的艺术观念的继承人。碰巧周思聪是李津的嫡亲姨妈,也是李津在艺术上的最重要的榜样。但是,李津现在展出的《新校书图》长卷不是周思聪或学院派的国画教学的延续,变化关键在与“新文人画”类似。新文人画人多心杂,粗分两种。一种是中国传统复兴运动的组成部分,反思学院的中国画教学的利弊,提倡以恢复古代文人的情怀风气品格为追求;一类是董欣宾、朱新建这类艺术家对于中国绘画本质的探索。李津是与朱新建这一路切磋交流之后产生了自身的重大变化。朱新建的国画根本上是将人欲变成一根线条,画上一人一花皆不是对象,而是性情。这是中国古代艺术在当代的一次奇异的复兴,是一种越过学院派国画、越过潘天寿黄宾虹向更早的八大山人的归复,沿着八大回溯到董其昌、赵孟頫、法常、王羲之。(朱新建从画法上着眼,深契法常,而从画学上究其本质,则更应该强调董其昌)。这是中国艺术和西方艺术完全不同的另外一条路线:艺术是人的性情和灵魂的痕迹,而不是世界和物质的图像和拟像。80年代朱新建认为自己是中国的塞尚,因为他把艺术的形式问题凌驾于内容之上,使绘画成为精神游戏的最好成绩。这种艺术不是当代艺术,而是“精致地体验传统人情世故的精华”,这是古代已经有过的传统和文明的复苏,和以“试探实验性地开拓前所未有的人的解放和自由”,以创造人类文化从来没有过的东西为宗旨的当代艺术,二者之间一直有重大的区别,所以在90年代末在北京唯一没有被查封的当代艺术展览《传统反思》中(可能是因为由德国使馆主办、利用废弃的原东德使馆作为场地的偶然缘故),当史耐德将朱新建的文章作为当代艺术文献放入我们所主持的展览目录中的时候,就不能被接受。因为朱新建的艺术水平很好,但他的创作方法和艺术观念并不是当代艺术的发展,如果说对古代艺术的当代复兴本身就带有当代艺术的因素,那只是部分而已,将朱新建混到当代艺术中,就会产生基本概念上的混淆。但是,李津的绘画和朱新建不一样,不同之处正是因为他所具有的当代性。朱画中没有自己,他说他是“神仙”,实际上是作者置身于画外,在描绘“仙境”;而李画中都有自己,他是将自我显现于画中,把自家不可告人的事(中媾之隐私)显现给人看,显现的直率和纯粹的状态夹杂着调谑的无耻和一种沉醉之后任由生命欲望的流淌形成潇洒而显示的无奈,这种无耻和无奈化作精巧的笔墨和老辣的文字,引人观赏,构成了一种对虚假的中产阶级市民社会现实的揭露,对僵硬的虚伪体制的消解,每个观众面对李津的作品,大庭广众(如此次展览)之下需要谴责,私密独处之际则转为偷窥与窃喜。李津的画,欲仙欲死也许人人都爱,但就是谁也不能将之供于庙堂,这种纠结与当代社会具有政治性冲突,而其将自我与萝卜白菜一起写意的形式,也有创新。因此他的这种作品又如何与庄严正统的学院相容,但是他又日日在学院中。龌龊的优美,轻浮的沉郁。

总之,对中国艺术学院的批判正是在学院内部进行,但是其结果不一定导致现代艺术的方向,反而有可能导致回向传统的复古主义方向,不过能从复古的方向继续开出社会批判和文化创新的新路,就成为另外一段当代艺术的故事。

有人以为中国的“学院派”与当代艺术一样也进入了批评、市场和博物馆,甚至,不在学院画院体制中却以学院派风格作画的艺术家,照样可以获得评论、市场和博物馆收藏,就认为由此证明学院派艺术和当代艺术其实也没什么区别,只要“画得好”就行。这句话也许不错,艺术就是艺术,天赋和才情最终总是飘忽在文化和历史之上,令人沉迷而崇仰。也许前面说过的一个历史事实并不符合中国国情,但是我还是再次抄录一遍,“只是在后来的‘艺术史’里,当时人数占优势、权力和经济收入占主导地位的学院派艺术不再写入主要篇章,学院之外突破学院进行实验、探索的一系列现代艺术革命的代表人物和代表运动,构成了‘艺术通史’。”后人将印证,是否此话可能也会成为中国当代艺术的学院故事的趋向?法国1860年代出现学院派与现代艺术的冲突,用了整整一百年,才在1968年西方学生运动之后,完成了学院自身的转型,今天已经不存在学院与当代艺术的矛盾。而在中国,学院的当代转型既然已经开始,为时不应该太长,虽然姜陆院长已经退休,新院长邓国源教授90年代就因为推进现代艺术的观念创新和材料试验,在国际上享有声誉。这次展览绝不仅仅是中国当代艺术的学院故事的偶然。

2014年4月26日于巴黎